Kennung

Aufbau-Verlag

2010

Характеристики светового сигнала маяка, которые позволяют идентифицировать его в ночных условиях, называются Kennung.

Wikipedia

Он видел нечто такое, чего ему видеть не следовало. И он молчал об этом, хотя позднее могло бы быть другое мнение на этот счёт, он-де должен был рассказать об этом всему миру. Когда он был в плену у русских и не должен был бояться собственного начальства, он ни слова не сказал чужим офицерам о своём тайном знании, хотя они допрашивали его так пристрастно, будто он был не миллионным, а первым представителем этой разновидности людей. Он остался при своём даже тогда, когда допрашивавший сказал, что о нём всё известно, даже тогда, когда его заманивали невероятным искушением, говоря, будто его отпустят, как только он откроет рот. Он держал язык за зубами и в те времена, когда ни для кого уже не было тайной, что такое обещание было частью любого допроса. Он знал, что его солдатская книжка и идентификационный знак солдата вермахта лежали далеко, в растоптанной и развороченной куче, поэтому он назвал свой возраст – скорее из страха, чем из жизненной хитрости, а также, чтобы подчеркнуть своё неведение – шестнадцать, а не семнадцать лет.

Позже, в конце войны, во время многозначительных разговоров, когда каждый оказывался крепок задним умом, военнопленный Корд испытывал искушение рассказать товарищам, что и он оказался причастен к историческим событиям, случайно столкнувшись со страшной тайной, и если бы он её открыл, то повлиял бы на исход войны. Но у него хватило ума и начитанности, чтобы противостоять искушению. Конечно, ему бы хотелось видеть себя среди последователей того английского мальчика-рыбака, который пересёк на лодке в ночном тумане место стоянки вражеского флота, а потом напрасно уверял своих недоверчивых соотечественников, они, мол, должны ему поверить, он в самом деле видел мощную испанскую армаду. Но юный Линус Корд хранил язык за зубами, сначала из одной, потом из другой необходимости, и во время подходившей к концу войны, и в начавшемся мире – и сохранил таким образом свою голову.

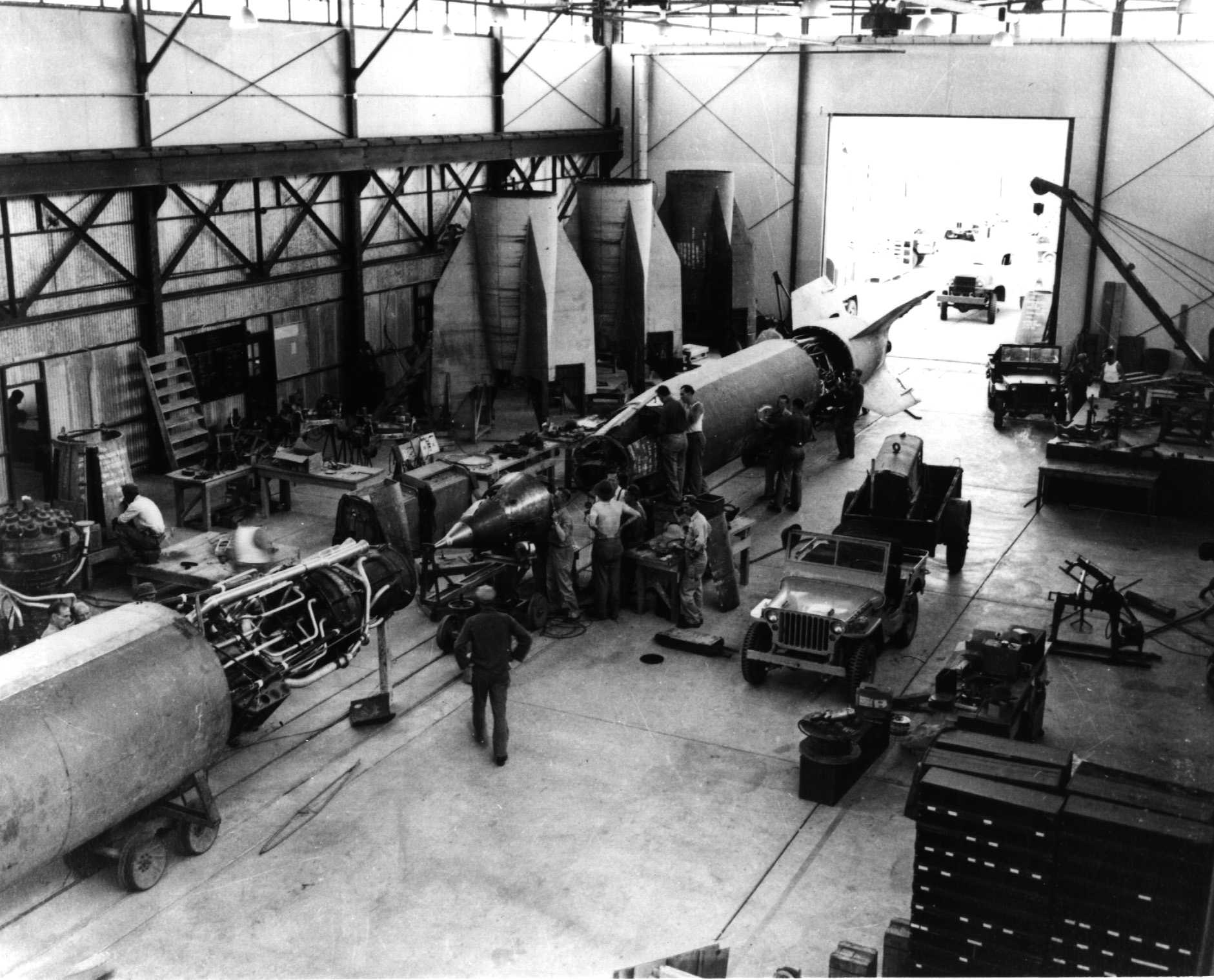

Времена менялись, а он знал: как бы ни обстояли дела во время боёв или по их окончании, рассказ о столкновении с армадой не пошёл бы ему на пользу. Абсолютно неважно, кому бы он рассказал об этом – в качестве путевого рабочего, солдата на своей стороне или военнопленного на другой стороне – его важничанье сделало бы его владельцем опасного знания. Что он говорит? Он видел чудо-оружие? И где же это было? В Слате на Эльде, в лагере русских военнопленных? И летательные аппараты показались ему ракетами из книг Жюля Верна и Ганса Доминика? До тех пор не виданные гигантские снаряды на сверхтяжёлых грузовых платформах? Пятнадцатиметровые монстры, которые двигались по усиленным рельсам на многорядных колёсных парах? И кто же, позвольте спросить, допустил этого парня к этим чудовищным мухам? Это звучит как сверхсекретная информация командования. Прежде всего, господа, это звучит так, как будто этому человеку следует заткнуть рот.

Towarischtsch генерал, у нас тут есть один фриц, который говорит, что он видел ракеты, а около ракет пахали пленные, из наших. Похоже на склад V 2, которыми фашисты обстреливают Англию. – Очень хорошо, Towarischtsch майор, это важное сообщение, для меня это звучит как удар с воздуха и орден Красного знамени. Кому известно об этом деле? – Тому, кто вёл допрос, и мне. И фрицу, конечно. – Один тут лишний. – Так точно, товарищ генерал! Только, как я уже говорил, он говорит, что в лагере военнопленные. – Тогда, товарищ майор, он дважды лишний.

Благодаря таким представлениям, Корд и его знание вступили между собой в такие взаимоотношения, которые нельзя было назвать взаимным игнорированием только потому, что такие взаимоотношения возможны только между людьми или институтами, но не между людьми и обстоятельствами. Оказавшись поблизости от своей запечатанной находки и борясь с присущим ему любопытством, Корд всегда оживлял перед собой образ возможных последствий. – Или ему было мало самогó взрывоопасного знания, спрашивал он себя тогда, знания, которое он десятилетиями носит с собой как гранату без предохранителя, которой не даёт взорваться только его большой палец.

Это дело часто обсуждалось часто между Кордом и Кордом. Старик, теперь-то ты можешь об этом сказать: тебе было семнадцать, и во время работ на железнодорожном полотне внутренней зоны заграждения Слате-Зюд ты последовал зову своей любознательности, заметил за кустами и маскировочной сеткой боковой рельсовый путь с запрещающей табличкой, прокрался мимо дремавших часовых к дереву, разглядел сквозь его крону – и как можно быть таким дуралеем – пугающие летательные аппараты и пугающее обращение вооружённых солдат с колонной безоружных и некормленых большевиков, после чего у тебя хватило ума сопоставить их рабскую рысцу и тяжеловесность охранников, и великанские размеры снарядов – и сделать вывод о твоей вопиющей неуместности там, и наскрести пригоршню здравого смысла, и целым и невредимым ускрестись обратно на твоё место у железнодорожного пути.

Годы шли, а в груди Линуса Корда не утихал раздрай касательно этого дела. Он давно был осведомлён о суровости мира и полагал, что колонна шпалоукладчиков скорее утрамбовала бы по кусочкам в рельсовый путь этого молокососа, который угрожал их шпалоукладческой и далёкой от фронта, и сохраняющей их существование жизни, чем отпустила бы его с его сказкой на свет божий. А очаровательная крошка, с которой он по вечерам чувствовал себя взрослым, не смогла бы при всей своей любви найти достаточное количество лучших подруг, чтобы спеть им захватывающую дух Песнь песней о нём, если бы он только дал волю хвастовству, о бесстрашном будущем машинисте. Корд продолжал утверждаться во мнении, что и в послевоенный период, когда смелости прибавилось, ни само время, ни его спутники не были готовы к тому, чтобы сохранить его сообщение, не подняв крика, не начать распространять запретную историю, в которой говорилось кровавых делах, о русских, впряжённых в грузовую платформу, о немцах, размахивающих дубинкой, о диковинных гранатах высотой с башню.

Теперь должно быть понятным, что начинающий эссеист Линус Корд в то мирное утро, которое было в то же время самым холодным периодом холодной войны, никак не собирался рассказывать, вопреки многолетней привычке молчания, лейтенанту Цифре о своём потаённом взгляде на неописуемый лагерь военнопленных и связанный с ним секретный арсенал. Более того, оставленный, наконец, официальным лицом в покое, он подумал – эта мысль и угнетала, и возвышала одновременно – он был один на целом свете, знавший о Слате-Зюд, и если он захочет, так останется навсегда.